Sono passati ben 11 anni dall’ultima volta che ho brassato una Belgian Blond Ale. Correva l’anno 2014, il blog era attivo da un paio di anni. La birra si chiamava Orlando ed era dedicata al figlio del mio amico Raffaello, allora membro del gruppo Brewing Bad.

Lo stile era stato richiesto per la prima tappa di Brassare Romano 2014, uno storico concorso a tappe organizzato a Roma da Andrea Romani (che poi affiancai per diversi anni nell’organizzazione). Esiste ancora il sito del concorso (che feci io, all’epoca) con il dettaglio dei piazzamenti di tutte le tappe (link).

La nostra Blonde Ale si piazzò al primo posto della tappa. C’è da dire che è stata la tappa con meno iscritti in assoluto, credo: 12 birre oggi non si vedono nemmeno nel più piccolo concorso di quartiere. Ma erano altri tempi.

Ci tenevo a riprendere quella ricetta. L’occasione è arrivata quando ho deciso di provare il lievito Abbaye della Lallemand. Vediamo come è andata.

LO STILE

Lo scorso anno mi sono lanciato in un approfondimento verticale dello stile, assaggiando gli esempi più famosi e facilmente reperibili di Belgian Blond Ale. Ho raccolto le mie note di assaggio in questo post, che ripercorre nel dettaglio gli assaggi di ben 12 esempi dello stile.

Come mi aspettavo, il quadro che ne è venuto fuori è quello di uno stile con ampia varietà di interpretazione. Sulla carta, secondo il BJCP, si tratta di una birra con alcol medio alto, bionda nel senso di “chiara”, ma non necessariamente dorata. Dalle foto dell’articolo si evince facilmente come il colore possa spaziare da un giallo dorato a tonalità quasi ambrate.

Le interpretazioni più facilmente reperibili, come ad esempio Leffe e Grimbergen, hanno un bilanciamento piuttosto dolce, esteri abbastanza marcati di pera, banana e limone e fenoli bassi, a volte appena percepibili.

Le versioni meno commerciali mostrano invece un carattere più belga, con netta secchezza sul finale, note maltate molto più leggere, fruttato simile in intensità ma più raffinato nell’espressione e un tocco pepato che può ricordare – in alcuni casi – addirittura una Saison. La sfumatura agrumata, che spesso ricorda il limone o la scorza di limone (a volte anche i semi di coriandolo, probabilmente presente in alcune versioni), mi è sembrata la nota aromatica più comune.

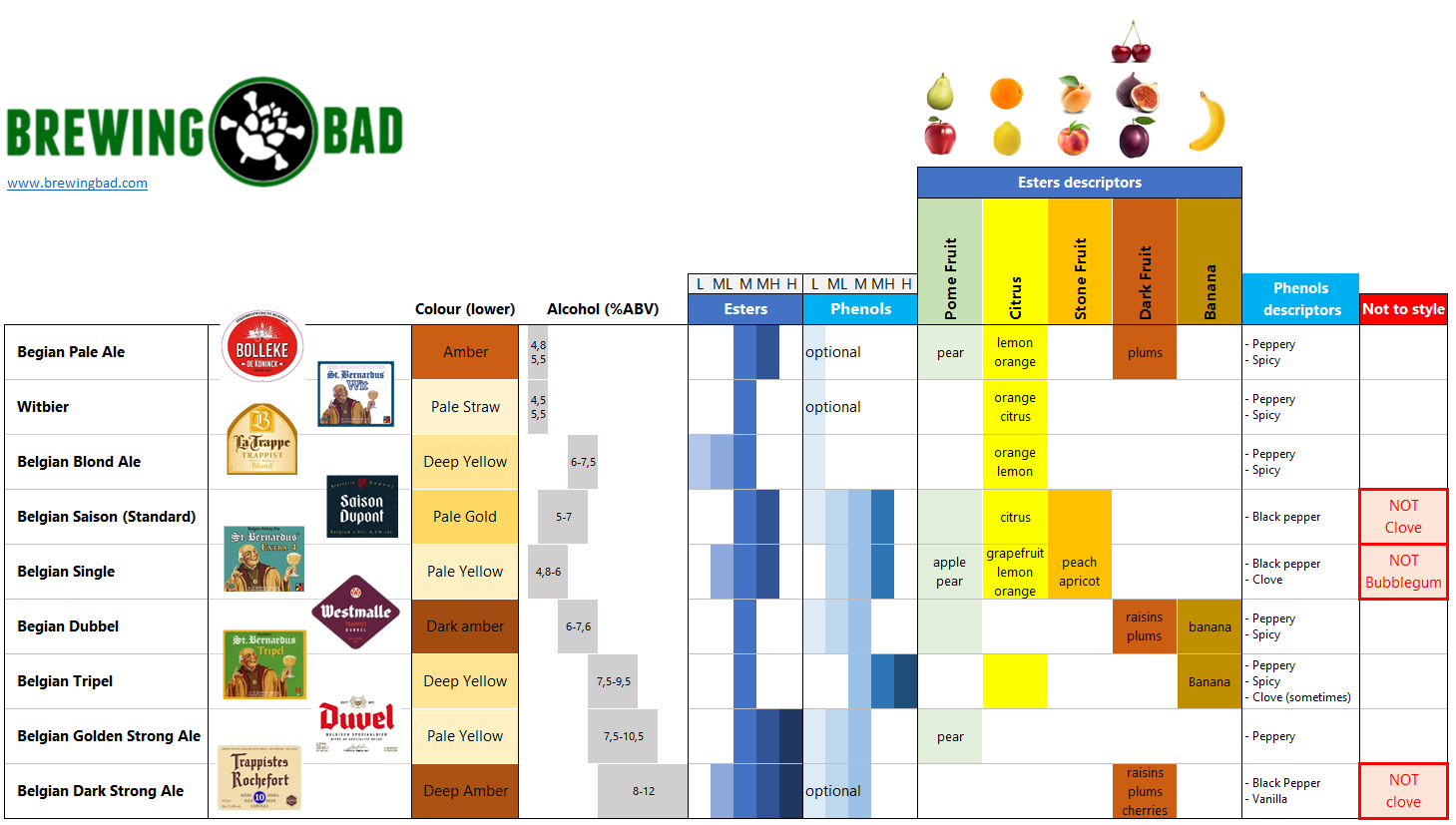

Tempo fa pubblicai una infografica che riassume i tratti principali degli stili del Belgio, evidenziandone punti in comune e differenze secondo il BJCP (link). Le Blond Ale risultano a metà strada tra le Single e le Tripel in termini di grado alcolico. Note fruttate simili ma centrate più sugli agrumi. Fenoli molto più bassi. Dalla infografica non si vede, ma sono meno secche e leggermente più dolci di Single e Tripel.

Molto meno secche anche delle Saison, con cui possono in parte condividere le note fruttate (in genere di minore intensità). Meno “rustiche” e speziate delle Saison, anche se alcuni esempi che ho assaggiato ci si avvicinano molto.

Come è facilmente intuibile, le interpretazioni sono variegate. Alcuni birrifici chiamano Blond le loro versioni delle Single (come ad esempio Westvleteren), ma i due stili sono abbastanza diversi.

LA RICETTA

All’epoca del concorso non pubblicavo le ricette nel dettaglio sul blog. Scrissi solo che era stato utilizzato il lievito Belgian Abbey della Wyeast (WY1214), accompagnando questa informazione con qualche nota sull’assaggio.

Sono andato a recuperare la ricetta nei meandri dei miei log per riproporla nel mio ebook “Homebrew To Style” (disponibile per il download gratuito qui). Per questa cotta, sono partito da lì.

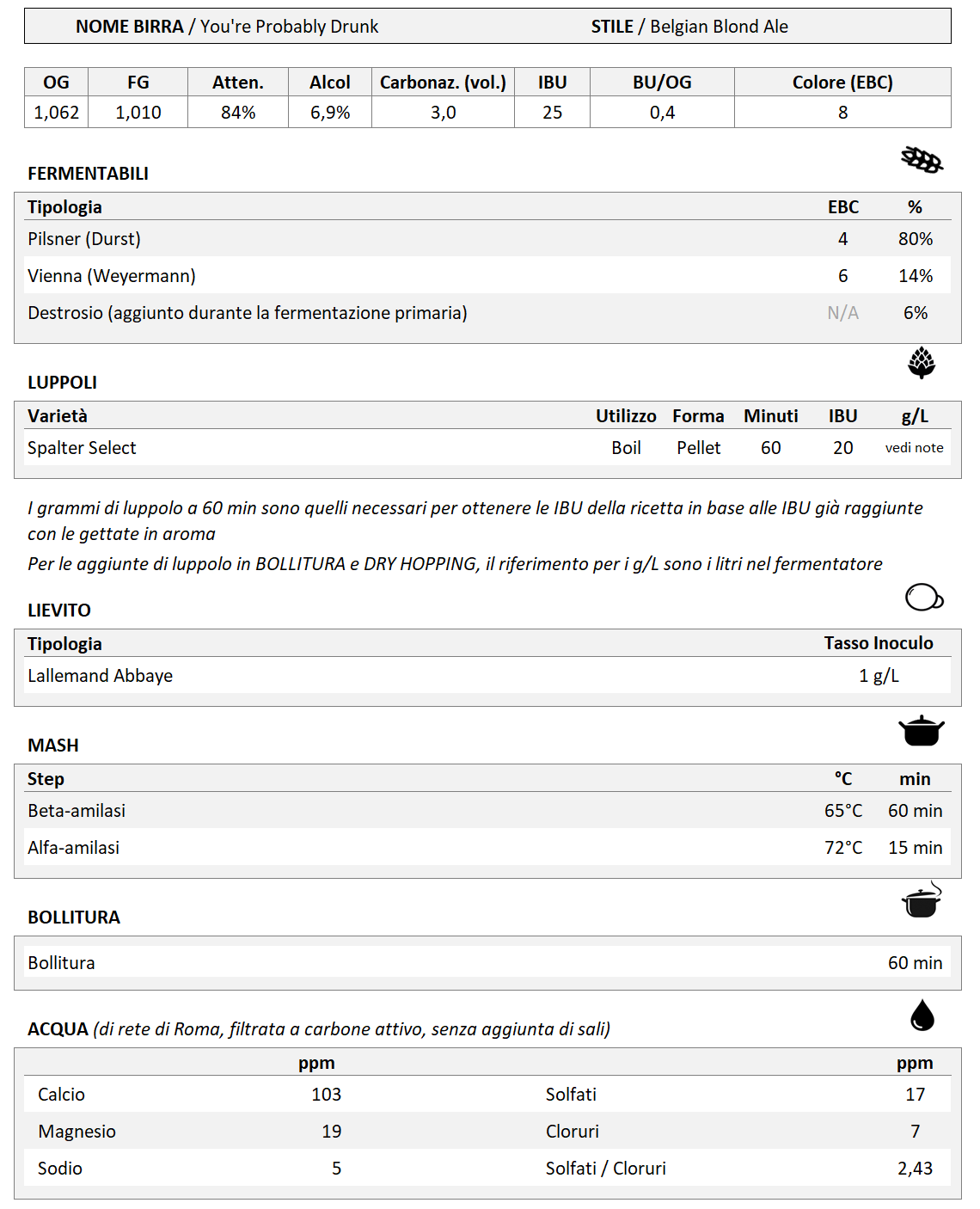

Grist molto semplice, senza malti crystal di alcun tipo. Si potrebbero aggiungere, magari con EBC molto basso (penso a un Carahell), se si desidera un colore leggermente più carico e un gusto con una nota dolce. Curioso come la birra del concorso uscì – a mio dire – troppo ambrata con questo stesso grist. Con il senno di poi, penso fosse dovuto a una leggera ossidazione.

Quindi: malto Pils come base, un tocco di Vienna e zucchero per snellire il tutto (non indispensabile). Lo zucchero – nella semplice forma di destrosio – l’ho aggiunto un paio di giorni dopo l’avvio della fermentazione, per facilitare la vita al lievito.

Luppolo solo in amaro. IBU bassi, ma non bassissimi.

Doppio step di ammostamento che ormai faccio quasi sempre nelle birre in cui cerco alta attenuazione. Primo passaggio di un’ora con le beta-amilasi, per produrre zuccheri semplici. Basterebbe questo, ma lungo la rampa per arrivare al mash-out mi fermo un quarto d’ora a 72°C, giusto per essere sicuro di aver convertito tutto.

Si potrebbe anche allungare il primo passaggio a 90 minuti, ma non credo cambierebbe granché (poche beta-amilasi sopravvivono dopo 60 minuti di ammostamento).

L’acqua ho deciso di non modificarla. Ho passato quella del rubinetto attraverso il filtro a carboni attivi, poi sono andato di acido lattico in mash e sparge.

Come già detto, questa cotta è stata l’occasione per provare un lievito secco che non avevo mai usato prima: l’Abbaye della Lallemand.

FERMENTAZIONE

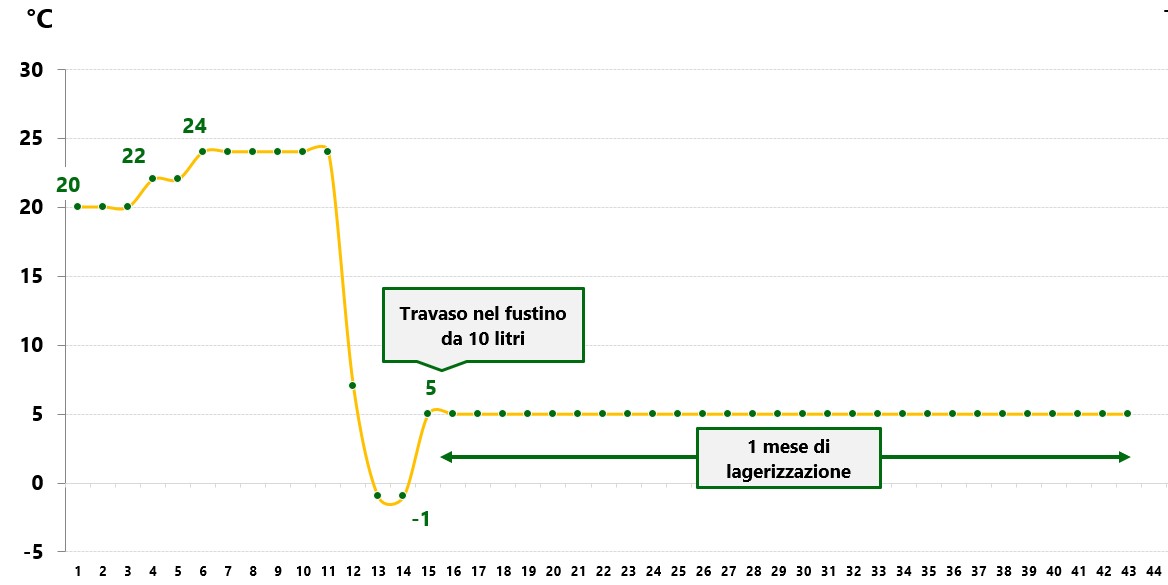

Trattandosi della prima esperienza con questo lievito, sono stato conservativo sulle temperature di fermentazione. Meglio una birra leggermente meno espressiva, piuttosto che un frullato di banana o – peggio ancora – una spremuta di solvente.

Ho aggiunto nutrienti a fine bollitura, ossigenato con trapano e paletta per un minuto e reidratato il lievito prima dell’inoculo. Sono operazioni che mi costano poco sforzo, preferisco ormai farle anche se non sarebbero necessarie quando si utilizza lievito disidratato.

Ho inoculato una bustina di lievito in 11 litri di mosto, per un tasso di inoculo di 1 g/L.

Partenza da 20°C con aumento progressivo fino a 24°C. La mattina dopo la cotta uscivano già bolle vivaci dal fermentatore. Hanno continuato per altri 5 giorni.

Dopo 10 giorni, ho misurato la densità: 1,010. Corrisponde ad una attenuazione dell’84%, in linea con le specifiche del lievito. Ho quindi fatto un veloce cold-crash di un paio di giorni, trasferito nel fustino e lasciato lagerizzare per un mese. La birra era già abbastanza limpida al travaso, ma la volevo super limpida.

Dopodiché ho carbonato parzialmente fino a circa 1.8 volumi, aggiungendo CO2 con la bombola. Ho quindi trasferito 5 litri in un fustino, dove la birra è stata carbonata, sempre forzatamente, fino a circa 2.5 volumi. Quando la birra è in fusto non vado oltre questa carbonazione, altrimenti ho problemi di spillatura.

Gli altri 5 litri li ho imbottigliati con iTap tappando sulla schiuma. Ho aggiunto lievito T-58 (0,04 g/L) e zucchero per il priming in ogni bottiglia, per arrivare con la rifermentazione a 3.0 volumi (qui il mio approccio alla rifermentazione parziale). Ho messo quindi le celle nella mia camera riscaldata e impostato la temperatura a 25°C per favorire la rifermentazione.

ASSAGGIO

Le foto sono tutte della versione alla spina, mentre l’assaggio viene da una bottiglia che aveva appena finito di rifermentare. Le due versioni sono molto simili, a meno della carbonazione che nella bottiglia è più alta. La birra in bottiglia potrebbe maturare ancora positivamente per qualche settimana, ma devo dire che si è ben assestata già durante il mese di maturazione in fusto, al freddo.

ASPETTO Nel bicchiere a tulipano, che ha una ampiezza importante, la birra si presenta di un bel colore giallo dorato, in stile. Limpidissima. Se versata in un bicchiere dal diametro più corto, il colore diventa più chiaro, tendente quasi al giallo paglierino. Probabilmente un po’ troppo chiara rispetto agli esempi classici dello stile. La schiuma è bianca e pannosa. La persistenza è discreta ma non ottima: permane un velo di schiuma sulla birra per tutta la bevuta, ma la discesa da ampio cappello a velo si completa in qualche minuto.

AROMA L’intensità è molto buona. Arrivano subito al naso le note di frutta, complesse ed abbastanza eleganti. Svetta su tutto un fresco sentore agrumato che ricorda la scorza di limone, accompagnato da note di pera e banana di medio-bassa intensità. Il malto è lieve, si manifesta con delicate sfumature che ricordano la mollica o il pane poco cotto. Non percepisco miele. Fa capolino un leggero aroma floreale con sentori di fiori di camomilla. La parte fenolica è di intensità media, non elegantissima ma pulita: pepe bianco, pepe nero e un tocco di chiodo di garofano. I fenoli avrebbero dovuto essere un filo più sfumati, li trovo leggermente alti in intensità per lo stile.

AL PALATO Meno intensa al palato di quanto ci si aspetterebbe dal naso. Tornano le note fruttate percepite al naso, con la banana che si avverte nel retrolfatto. La base maltata è molto leggera, anche troppo. Note di mollica di pane e cereale chiudono presto il sorso, con un amaro di intensità medio-bassa. Finale leggermente dolce con una piacevole nota vanigliata, sufficientemente secco e non stucchevole. I fenoli sono pepati e di media intensità, con una punta di chiodo di garofano anche al palato.

MOUTHFEEL Corpo molto snello, leggero, quasi sfuggente. Carbonazione medio-alta che stuzzica piacevolmente il palato. L’alcol si avverte appena. Nessuna astringenza.

CONSIDERAZIONI GENERALI

La birra è buona. L’aspetto è perfetto, non poteva riuscire meglio. Tuttavia, il confronto con gli esempi tipici dello stile evidenzia qualche elemento da migliorare.

L’aroma è piacevole, ma non entusiasmante. Trovo i fenoli troppo evidenti, in uno stile dove solitamente si avverte solamente un leggero spunto pepato. Non sono sgradevoli, anzi, ma accompagnati alle note fruttate di banana, seppur molto leggere, ricordano quasi un aroma da Weizen. In senso positivo, sia chiaro, ma non perfettamente in stile.

Controllare l’espressione fenolica del lievito non è facile, come ho spiegato in un post di qualche tempo fa. Alzare di un paio di gradi la temperatura di fermentazione potrebbe essere una soluzione, con gli esteri che andrebbero a bilanciare meglio i fenoli. Ma il rischio che il leggero aroma di banana, che in questa birra non dà fastidio, diventi eccessivo, è concreto.

Il colore è chiaro, troppo. Questo non è solo un problema visivo, mancano secondo me anche un po’ di malto e struttura a dare corpo. Sembra più una Tripel, in questo senso, il che la porta un po’ fuori stile.

Il lievito ha lavorato bene, il profilo aromatico è piacevole e invitante. Mi è piaciuto. Farò sicuramente una seconda prova, aumentando di un paio di gradi la temperatura di fermentazione e aggiungendo una punta di malto crystal a basso EBC (magari un 2% di Aromatic, o un 4% di Carahell). Potrei anche togliere lo zucchero dalla ricetta.

Ciao Fank,

secondo te c’è una differenza organolettica tra una maturazione in fusto fatta prima del priming o della carbonazione forzata, rispetto a farla dopo? Intendo vera e propria maturazione e non di cold crash o lagherizzazione.

Differenza probabilmente ce n’è, bisogna vedere quanto sia percepibile. Non credo sia abissale, ma bisogna provare per capire. Nei Barley Wine o nelle Imperial Stout, lascio spesso maturare in fusto – a temperatura ambiente – per un mesetto prima di imbottigliare. Anche per assicurarmi che la fermentazione sia completa.

Ciao Frank,

secondo te vista l’attenuazione del lievito e la sua produzione di esteri e fenoli, sarebbe adatto da usare per una Belgian Single?

Si potrebbe, sì. Però,, se devo dire, con il profilo di fermentazione a cui l’ho usato i fenoli sono un po’ troppo evidenti. Bisognerebbe fare delle prove, e comunque metterei un po’ di luppolo continentale erbaceo/agrumato in late boil.

Grazie mille per la risposta.

Ora ci faccio un pensierino per fare una prova 👍👍

Ciao Frank! Questo fine settimana sarà il turno di brassare la birra di Natale, quest’anno una Belgian Blond Ale. Partendo dalla tua ricetta e prendendo spunto dalle considerazioni finali, dici di seguire temperature di fermentazione 2 gradi più alte, quindi 22, 24 e infine 26? Per quanto riguarda il grist dici che vada bene abbassare il destrosio al 4% e mettere il 2 % di Aromatic? Spero di aver capito bene i tuoi consigli. Grazie per tutto quello che fai per noi homebrewers.

Ci sta. Non abbasserei però lo zucchero. Poi fammi sapere come è andata!

Ok, abbasso il Pilsner di due punti a favore dell’Aromatic, corretto?

Sì

Grazie. Ti tengo aggiornato.

Ciao Frank! Verso fine mese vorrei provare a brassare questa tua birra, pensavo, come avevi scritto te di usare il 4% di carahell, secondo te va bene oppure e meglio usare dell’aromatic come gusto?

Mi consiglieresti di usare la spunding settata a 10psi dopo qualche giorno dall’inizio della primaria andando ad alzare le temperature partendo da 22?

Il gusto è tuo, quindi segui quelle che paice a te. Consiederando le quantità in gioco, comunque, non credo cambi granché. Perché vorresti usare la spunding? Per mantenere un po’ di anidrire carbonica nella birra? Se così, basta togliere il blowoff a qualche punto di densità dalla fine della fermentazione.