Escarpment Laboratories è un’azienda canadese che si occupa principalmente di selezionare, sviluppare e commercializzare ceppi di lievito per la produzione di birra. Qualche mese fa, l’azienda ha annunciato la pubblicazione di un podcast in cui avrebbe approfondito alcuni degli argomenti più ricercati tra le pagine del proprio blog.

I titoli delle prime puntate non mi avevano entusiasmato: ossigenazione, tasso di inoculo, attenuazione… sembravano i soliti argomenti detti e ridetti. Poi, all’improvviso, quest’estate mi sono trovato senza podcast da ascoltare e ho deciso di dare una possibilità a questa nuova uscita.

Mi sono ricreduto.

I temi sono sempre quelli, per carità, ma il livello di trattazione introduce prospettive nuove. I due conduttori, Mark Korczynski (vendite) e Richard Preiss (CEO), sviluppano i vari argomenti con approcci originali e spunti molto interessanti.

In particolare, la puntata sull’attenuazione ha stimolato la mia curiosità. Provo a mettere insieme alcune riflessioni che ho sviluppato negli ultimi anni, confermate da alcune prove sul campo.

Cos’è l’attenuazione

Ripeto l’ovvio, ma fa sempre bene rinfrescare la memoria.

L’attenuazione, indicata con un valore percentuale, indica la quantità di zuccheri che il lievito consuma durante la fermentazione. Per calcolare il valore dell’attenuazione misuriamo la concentrazione di zuccheri prima e dopo la fermentazione.

Se partiamo da una densità iniziale (Original Gravity, OG) di 1.080 e atterriamo, a fine fermentazione, a una densità finale (Final Gravity, FG) di 1.015, l’attenuazione sarà pari a (80-15)/80=0,8125, ovvero 81,25%.

Questa misura è falsata dall’alcol che viene prodotto durante la fermentazione. Essendo l’alcol meno denso dell’acqua, una parte della riduzione della densità è dovuta a questa diluzione e non a un effettivo consumo di zuccheri da parte del lievito. Per questa ragione, l’attenuazione calcolata dalle misure fatte con il densimetro viene definita attenuazione apparente (AA).

Per calcolare l’attenuazione reale andrebbe misurata l’effettiva concentrazione di zuccheri residui, cosa che non possiamo fare con il densimetro. Ma questo non ci interessa, è sufficiente fare riferimento all’attenuazione apparente.

L’attenuazione reale, ovvero quella misurata al netto dell’effetto dell’alcol, sarà sempre più bassa di quella apparente. Questo è il motivo per cui, in alcuni casi, l’attenuazione apparente può essere maggiore del 100%, mentre quella reale ha come valore limite il 100% (ovvero: nessuno zucchero residuo).

C’è da dire che anche la misura con l’idrometro è per sua natura imprecisa, in quanto birra e mosto non contengono solo zuccheri ma anche proteine, sali e altri elementi che alterano l’effettivo contributo alla densità dovuto agli zuccheri. Ma l’errore, in questo caso, è trascurabile.

Non solo numeri

Trattandosi di uno dei pochi valori misurabili in casa, l’attenuazione costituisce da sempre un significativo elemento di discussione tra gli homebrewer. Troppo spesso ci si lascia influenzare dai numerelli, dimenticando di fare affidamento al palato.

Questo non avviene con l’amaro. Se fosse semplice misurare l’effettivo livello di amaro, in termini di IBU, delle birre che produciamo in casa, rimarremmo probabilmente sconvolti (qui un caso pratico). Non potendolo misurare con strumenti economici, ci affidiamo al nostro palato. Cosa che andrebbe fatta, a mio avviso, anche con l’attenuazione.

Gli zuccheri che rimangono nella birra a fine fermentazione contribuiscono alla dolcezza residua e al corpo della birra: su questo non ci sono dubbi. Bisogna però considerare che la dolcezza di questi zuccheri, in genere destrine composte da più molecole di glucosio (da 4 a 10), è meno percepibile al palato rispetto a quella degli zuccheri semplici come saccarosio o maltosio (che vengono completamente fermentati). Più uno zucchero è complesso, meno lo percepiamo come dolce.

Nella mia esperienza pratica, differenze fino a 3-4 punti sulla densità finale sono davvero difficili da avvertire al palato. Molti homebrewer si preoccupano se la birra si ferma a una FG di 1.013 invece della prevista 1.010, ma dubito che una variazione così piccola nell’attenuazione sia realmente percepibile. Ovviamente, parliamo di FG stabili (le fermentazioni bloccate sono tutt’altro tema)

Con una OG di partenza di 1.050, la differenza tra una FG di 1.013 e una di 1.010 corrisponde al 6% in meno di attenuazione apparente. Può sembrare un divario significativo, ma in realtà non lo è.

Molti sosterranno che anche una piccola differenza nella FG si sente. Vi spiego perché, secondo me, non è così.

Negli ultimi tempi, una cosa che faccio spesso è assaggiare la birra prima di misurare la densità. In questo modo cerco di valutare se la percezione dell’amaro e del corpo è in linea con le aspettative, senza essere influenzato dai numeri. In molti casi ho ritenuto la birra a posto anche misurando poi 2-3 punti di densità finale in più rispetto a quanto mi aspettassi.

Questo accade perché la percezione dell’amaro e del corpo dipende solo in parte dagli zuccheri residui. Molti altri fattori influenzano il bilanciamento complessivo: amaro, proteine, polifenoli, carbonazione. Le misurazioni numeriche – quelle che possiamo fare in casa – sono fondamentali, ma dobbiamo usare il palato come guida, evitando di farci influenzare esclusivamente dai numeri, specialmente quando raccontano solo un aspetto della questione.

È importante, quindi, considerare l’attenuazione come uno dei parametri che influenzano la percezione del corpo e del bilanciamento dolce/amaro della birra. Senza dubbio è rilevante, ma non è l’unico.

Lavorare con l’attenuazione

Sebbene l’attenuazione dipenda da diversi fattori, quello tramite cui riusciamo ad alterarla maggiormente è la temperatura di ammostamento. Questo viene sottolineato anche nella già citata puntata del podcast di Escarpment Labs.

A parte alcune eccezioni, i lieviti consumano tutti gli zuccheri presenti nel mosto fino al maltotriosio incluso. Questo rende l’attenuazione dei vari ceppi piuttosto omogenea: possiamo generalmente collocarla nel range 75%-80%.

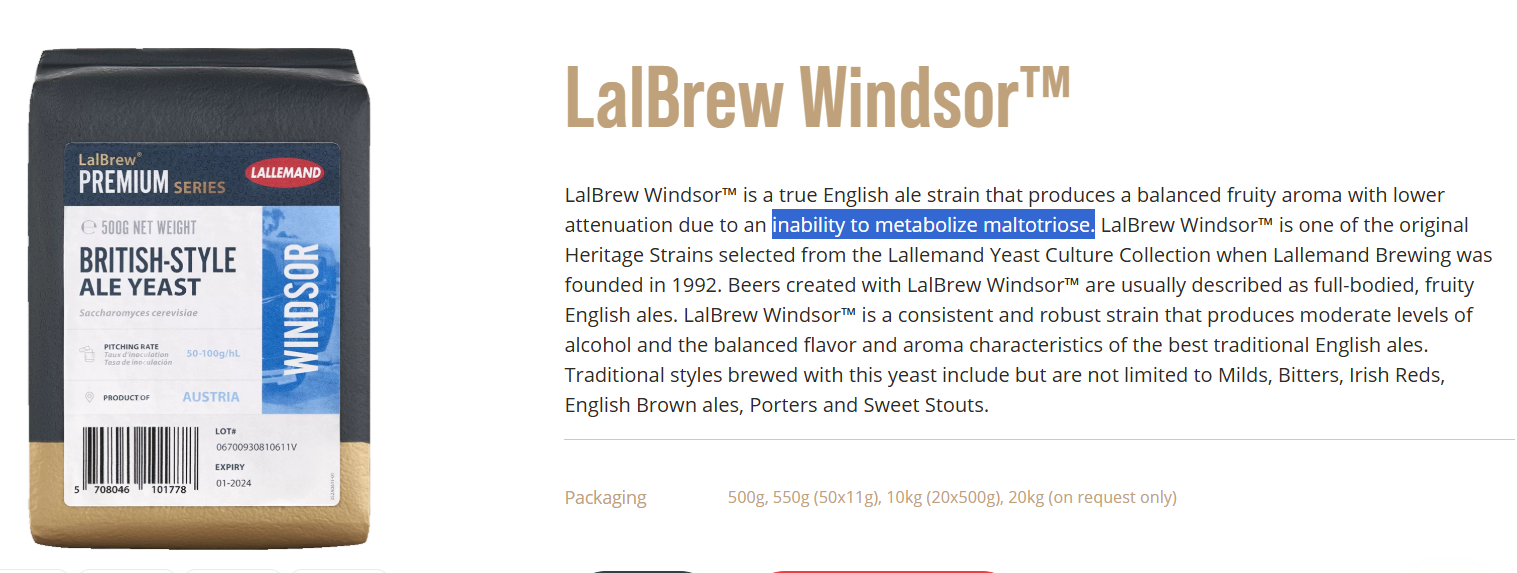

Le eccezioni sono rare, sia verso il basso (lieviti che non consumano il maltotriosio, come il Windsor), sia verso l’alto (lieviti altamente diastatici, come il Belle Saison). Per il resto, le differenze sono minime.

Selezionare il ceppo di lievito per indirizzare l’attenuazione non è lo strumento più efficace di cui disponiamo. È anche limitante, perché la scelta di un ceppo rispetto ad un altro dovrebbe avere come priorità il profilo organolettico che il lievito riesce ad esprimere. L’attenuazione possiamo indirizzarla in diversi altri modi.

Il profilo di ammostamento è una delle variabili con cui possiamo controllare la fermentabilità del mosto. Temperatura e tempi sono particolarmente importanti.

La differenza tra le basse temperature di ammostamento (60-62°C) e quelle più alte (70-72°C) si traduce facilmente in variazioni della FG di diversi punti, ben superiori ai 2-3 citati in precedenza, che in genere non risultano percepibili al palato.

Anche la durata dell’ammostamento ha un impatto sulla fermentabilità. Le beta-amilasi lavorano partendo dagli estremi delle catene di amido, producendo principalmente maltosio (composto da due molecole di glucosio, altamente fermentabile). Se lasciamo meno tempo di azione alle beta-amilasi, i residui delle catene di amido non aggredite saranno formati da un numero maggiore di molecole di glucosio. Rimarranno quindi nel mosto zuccheri meno fermentabili o addirittura destrine non fermentabili.

Ovviamente c’è un limite ai tempi di ammostamento, oltre il quale gli enzimi non sono più attivi. Dopo un’ora di ammostamento a 65 °C, rimane attivo solo il 10-15% delle beta-amilasi (link). Tuttavia, in un mash con alto potere diastatico (ovvero quasi tutti gli ammostamenti senza cereali non maltati), anche solo il 10-15% del totale delle beta-amilasi può ancora portare avanti il lavoro per qualche decina di minuti. A 65 °C sono attive anche le alfa-amilasi, che spezzano le catene di amido in modo casuale in pezzi più piccoli, facilitando il lavoro delle beta-amilasi.

Scendendo a 62°C e prolungando l’ammostamento a un’ora e mezza, si otterrà un mosto ancora più fermentabile.

Salendo invece al limite alto, intorno ai 70 °C, le beta-amilasi si denaturano molto presto, lasciando il campo libero alle alfa-amilasi che, tagliando gli amidi in modo casuale, producono maltosio ma anche maltotriosio e destrine. Limitando i tempi di ammostamento (anche a 30-45 minuti) si può ottenere un mosto con una fermentabilità molto bassa.

Di questo avevo parlato anche in un post precedente, in cui rielaboravo il mio approccio alla decozione proprio perché avevo notato che, lasciando una parte del grist nel mash principale a 62°C mentre gestivo la decozione, la fermentabilità rimaneva troppo alta. Alzando di qualche grado la temperatura dello step di ammostamento, il problema si è risolto.

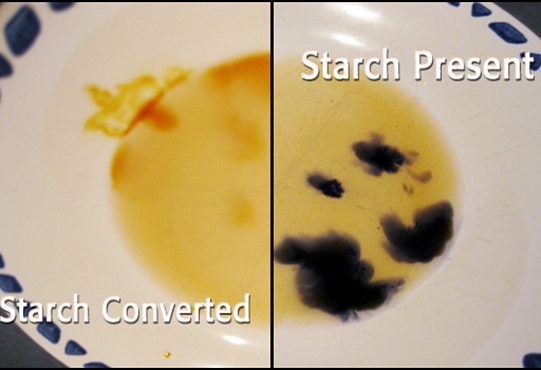

Ovviamente, in ogni caso (e specialmente nei casi limite), è fondamentale effettuare il test dello iodio per assicurarsi che non siano rimasti amidi non fermentabili nel mosto.

È importante ricordare che il test dello iodio può risultare positivo anche se nel mosto sono rimaste destrine non fermentabili (solo gli amidi provocano la sfumatura viola nella tintura). Quindi, nel caso di step di ammostamento nel range delle beta-amilasi, può avere comunque senso lasciare ulteriore tempo di azione, anche se il test è negativo, al fine di ottenere un mosto più fermentabile.

Per quanto riguarda i doppi step di ammostamento, ad esempio i classici 45 minuti a 62°C e poi 15 minuti a 72°C, non sono riuscito a trovare fonti che ne giustifichino l’effettiva efficacia. Sono spesso suggeriti nelle ricette delle birre belghe per ottenere un mosto più fermentabile, ma dal punto di vista tecnico un singolo step a 62°C o anche a 65°C dovrebbe essere più efficace. Anche nel libro di Kunze (Technology Brewing and Malting), nel capitolo in cui parla dell’ammostamento, non cita mai doppi step per aumentare la fermentabilità.

Altri modi per rendere il mosto più fermentabile

Sebbene la gestione dell’ammostamento sia uno degli strumenti più efficaci per controllare la fermentabilità del mosto, ce ne sono anche altri.

Aggiungere zuccheri semplici, come si fa spesso nelle birre belghe, aiuta. Tuttavia, nelle quantità generalmente utilizzate per questi stili (10-15%), non ci si può aspettare una grande riduzione della FG. Il contributo degli zuccheri semplici è efficace perché riduce l’uso del malto, rendendo il corpo complessivo più snello, anche se la FG diminuisce di pochi punti.

Nel podcast viene citato anche l’utilizzo di enzimi da aggiungere nel mash, pratica efficace e utile in birrificio, meno in ambito casalingo.

Per stimolare l’attenuazione è importante anche ossigenare adeguatamente il mosto, soprattutto se si utilizzano lieviti liquidi, e aggiungere nutrienti per il lievito. Ossigeno e nutrienti aiutano a rinforzare le cellule e a consentire loro di consumare anche gli ultimi punti di densità.

Ciao Frank e bentornato!! Io molto spesso non riesco a raggiungere la FG che mi ero prefissato allontanandomi dal target anche di parecchi punti. Ho provato qualsiasi tipo di ammostamento ma non ho ottenuto grandi miglioramenti.. allora mi è sorto un altro dubbio: secondo te la conversione può essere influenzata dalla messa in funzione dell’agitatore meccanico o consiglieresti di spegnerlo se si ha una buona coibentazione della pentola di mash? Grazie!

Non vedo problemi nell’agitazione del mosto, anzi, se agitato gli enzimo dovrebbero entrare a contatto con una maggiore quantità di amidi solubilizzati.

Forse sbagli a prefissarti la FG? Come la calcoli? Io uso Brewfather, spesso le previsioni sono piuttosto irrealistiche.

Si anch’io uso brewfather ma per la FG mi faccio il calcolo io in base a temperatura di mash e attenuazione specifica del lievito.

Va beh.. proverò e riproverò di nuovo finchè non avrò un risultato stabile! Grazie! 😁

Hi Frank, a great article, thank you! I completely agree about relying more on the palate than the numbers. I used to worry so much if the figures didn’t come out as expected, but I’ve come to the conclusion that there are just too many variables, so if I’m happy with the beer and my notes are complete that’s good enough. I use Brewfather, G40 and Easy Dens / Tilt.

Thanks Jane, I totally agree!

Ciao Frank, io invece mi trovo benissimo a “giocare” con il multistep per centrare la FG e lasciare esattamente gli zuccheri non fermentabili di cui ho bisogno. Amo le birre low alcool, e per dare un buon gusto ad una pale lager di 2.8 ABV, occorre un po’ di monaco e un buon rapporto dolce/amaro (35 IBU circa), che riesco ad ottenere con mash 63° 20′ e 69° 25′. Ho provato alcune volte a seguire i tuoi consigli per il monostep, ma non riesco a centrare il mosto come con i due step, a meta’ strada (66° 45′) viene troppo “acquosa”, sembra acqua luppolata. Con 2 step invece riesce piu’ “maltosa” ed equilibrata con l’ amaro, molto piu’ armonizzata. Impianto “all’ antica” con pentolone unico, lievito Lallemand novalager, metodo fast lager, fermentatore plastica.

È possibile, magari in casi estremi come quelli delle birre low alcohol si sente la differenza. Anche se andrebbero fatti assaggi incrociati alla cieca, magari uno è influenzato dagli step che ha seguito. Ma non è da escludere che un lieve impatto ci sia.

Oppure, potrebbe risolvere un monostep direttamente a 69°C…