Nonostante i molteplici viaggi in lungo e in largo per la Scozia, da Edimburgo fino alle Orcadi, da Oban a Aberdeen, Ebridi Interne, Ebridi Esterne, Highlands… sono riuscito a bere pochissime Scottish Ale in loco. A differenza delle Bitter, che sono molto più diffuse in Inghilterra, le Scottish Ale restano per la mia esperienza uno stile poco battuto anche dai birrifici scozzesi. Era da tempo che volevo provare a produrne un esempio in casa, finalmente mi sono lanciato.

LO STILE

Le Scottish credo siano uno degli stili su cui c’è più confusione, superato probabilmente solo dalle Biere De Garde. Sarò di parte, ma come in altri casi l’unico che fa uno sforzo di approfondimento nel descrivere lo stile è il BJCP, che apre il capitolo Scottish Ale con una lunga introduzione che ne ripercorre sia le origini storiche che le caratteristiche organolettiche (nella versione in pdf delle linee guida l’introduzione è più lunga).

Lo stile più vicino alle Scottish è quello delle Bitter, di cui condividono in parte il grist di malti e gli aromi correlati. Troviamo anche qui, come nelle Bitter, note biscottate e di caramello/toffee. Tuttavia le note maltate sono leggermente più marcate nelle Scottish, il BJCP si sbizzarrisce con descrittori quali “butterscotch” (che si potrebbe tradurre in caramello al burro), “biscotti inglesi”, “ladyfingers” (che dovrebbero essere più o meno i nostri Savoiardi), “graham crackers” (un tipo di cracker tipici degli US).

Il diacetile non viene menzionato, ma il riferimento al “butterscotch” credo che in qualche modo lo richiami.

In genere sono meno fruttate delle Bitter, meno caratterizzate dalla fermentazione, che si esprime con toni neutri, raramente un accenno di “pome fruit“, ovvero frutta tipo mela o pera.

La maggiore differenza rispetto alle Bitter risiede nell’utilizzo del luppolo, decisamente più caratterizzante nelle cugine inglesi, sia in termini di aroma che di amaro. In aroma le Scottish ne hanno poco o nulla, mentre in amaro serve giusto a bilanciare il malto per non renderle stucchevoli. Sono più maltate e mediamente più dolci e rotonde delle Bitter. Sono anche meno secche e meno attenuate.

Similmente alle Bitter, si dividono in tre sotto-famiglie che partono da gradazioni alcoliche ancor più basse. Le più leggere sono le Scottish Light, che spaziano dai 2,5% ai 3,3% ABV. Poi le Scottish Heavy, appellativo che fa sorridere se associato al range alcolico di questa sotto-famiglia, che non arriva sopra ai 3,9% ABV. Infine, le Scottish Export, che salgono fino ai 6% ABV.

Curioso il colore, che nel caso delle Light va da deep copper a dark brown (17-25 SRM), mentre per le altre due, di grado alcolico maggiore, il range è lo stesso ma più basso: da pale copper a brown (12-20 SRM). Siamo quindi su birre che tendono al marrone, più simili alle Mild, nel colore, che alle bitter.

Come mai la Scottish Light è più scura? Difficile dirlo, nell’introduzione il BJCP racconta che le Light possono essere in qualche modo considerate una versione scozzese delle Mild inglesi. Peccato che poi negli esempi classici dello stile citi la Belhaven Best, birra che secondo me ben rappresenta la famiglia Scottish Ale in generale, peccato che non somigli per nulla a una Mild.

A meno del colore e degli altri parametri numerici (OG, FG, IBU, ABV), la descrizione organolettica delle tre sotto-famiglie è un mero copia incolla. Le Heavy hanno una caratterizzazione maggiore nell’intensità (medium anziché low to medium) e del corpo (medium anziché low to medium), ma per il resto la descrizione è identica.

Nell’introduzione, il BJCP racconta come storicamente venissero prodotte con la tecnica del parti-gyling, ovvero prendendo il primo running del mosto per produrre la Export, il secondo risciacquo per la Heavy e magari anche un terzo risciacquo per la Light. Spesso i tre mosti venivano bolliti separatamente e miscelati post bollitura, prima della fermentazione, per arrivare alle OG desiderate.

Qualcuno sostiene che prima di arrivare al terzo risciacquo (o al secondo, in relazione al numero di birre che si producevano con lo stesso mosto) si aggiungessero altri malti crystal per dare un po’ di corpo, da qui il colore più intenso delle Light. Plausibile.

Nell’immaginario comune, le Scottish Ale vengono spesso confuse con le più note Strong Scotch Ale (anche chiamate Wee Heavy), decisamente più alcoliche e robuste delle Scottish. Qui siamo su un range alcolico che spazia dai 6,5% ABV fino ai 10% ABV, con note maltate decisamente più intense anche se simili nei descrittori (arriviamo talvolta anche a spunti di cioccolato e frutta secca). Tutt’altra birra, da non confondere.

Tradizionalmente le Scottish Ale venivano indicate con il valore in scellini (shellings) del fusto: 60/- per le Light, 70/- per le Heavy e 80/- per le Export. Talvolta le Scotch Ale (come ad esempio quella della Belhaven) vengono indicate come 90/-.

Ovviamente, come nelle Strong Scotch Ale, il malto affumicato su torba (peated) è completamente fuori stile.

Mi è capitato di bere diverse volte la Belhaven Best (ho un pub dietro casa che ce l’ha da sempre alla spina), citata appunto come esempio delle Light. Ho bevuto diverse volte la Raven Ale, del birrificio Orkney (sono stato anche sulle Orcadi a visitarlo), che loro chiamano genericamente Amber Ale. Bevo spesso la Scottish Ale della Belhaven in bottiglia (facilmente acquistabile anche online), che possiamo collocare tra le Export con i suoi 5.2% ABV. In Scozia mi è capitato di bere qualche volta le varie McEwan’s o la Tennent’s Velvet (spesso servita a carboazoto), ma non ho grandi ricordi trattandosi di birre industriali.

Lo scorso anno mi colpì molto la Kildaton bevuta al pub romano Pork And Roll, che è anche beer firm con Valentino Roccia al timone delle produzioni che vengono affidate a birrifici terzi. Ne feci la mia migliore bevuta dell’anno sul consueto articolo pubblicato ogni Dicembre su Cronache di Birra. A questa birra mi sono ispirato per la mia ricetta. Siamo quindi sul versante scuro dello stile, praticamente una Mild come colore.

Tra tutte, la più centrata mi sembra la Scottish della Belhaven. La Best mi piace molto ma vira tanto sul miele ed è un bel dolcione. La Raven Ale mi sembra più una bitter.

LA RICETTA

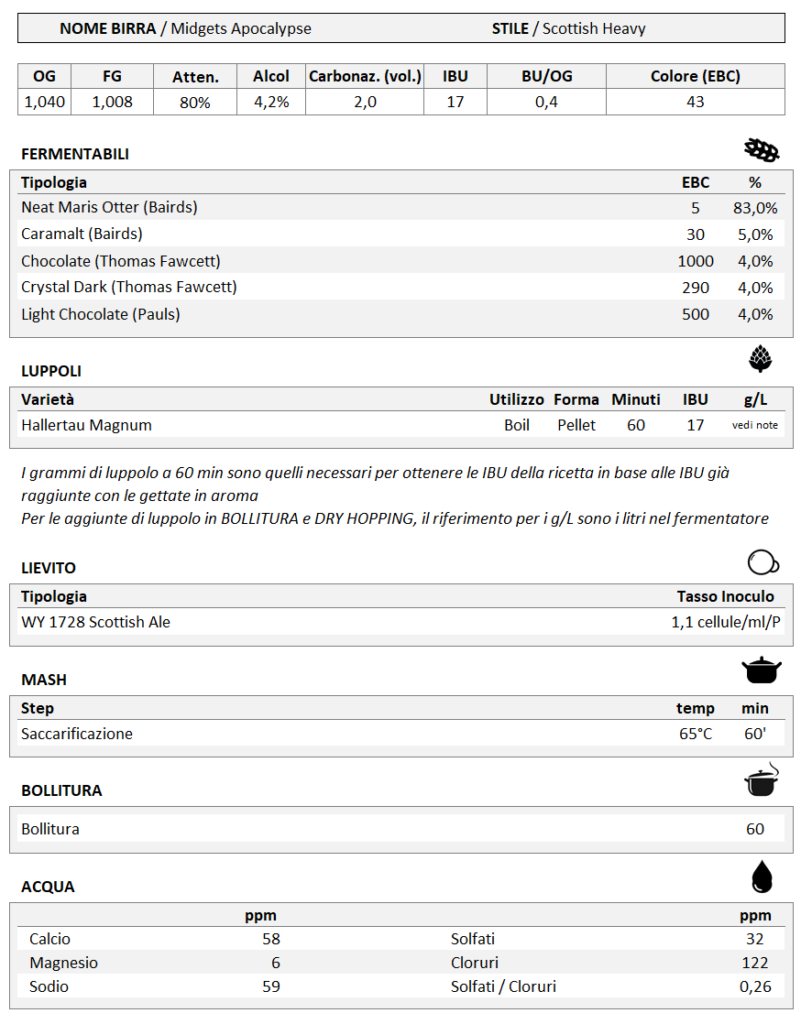

Per il grist ho puntato su un buon mix di malti roasted e crystal, su base Maris Otter. Come SRM siamo al limite del range anche per una Light, sebbene puntassi comunque a fare una Heavy. Tuttavia il lievito ha attenuato più del previsto, quindi tecnicamente è venuta fuori una Scottish Export, con i suo 4.2% ABV.

Amaro contenuto, con rapporto BU/OG da Wee Heavy o da Bock, se vogliamo. Niente luppolo in aroma, non volevo interferenze aromatiche con i malti.

Per il lievito mi sono affidato alla tradizione, ovvero allo Scottish Ale, che ho avuto modo di apprezzare enormemente nella mia ultima British Strong Ale, la seconda versione della Old Geezer. In quel caso era stato difficile farlo arrivare ad FG, per questo ho optato per una fermentazione aperta, di cui racconterò a breve.

Acqua osmotizzata e in parte tagliata con acqua di rete filtrata a carboni attivi. Enfasi sui cloruri che ho portato a 122 ppm aggiungendo anche sale da cucina (cloruro di sodio), per alzare il sodio a 59 ppm e dare un po’ di contrappunto alle note cioccolotose.

FERMENTAZIONE

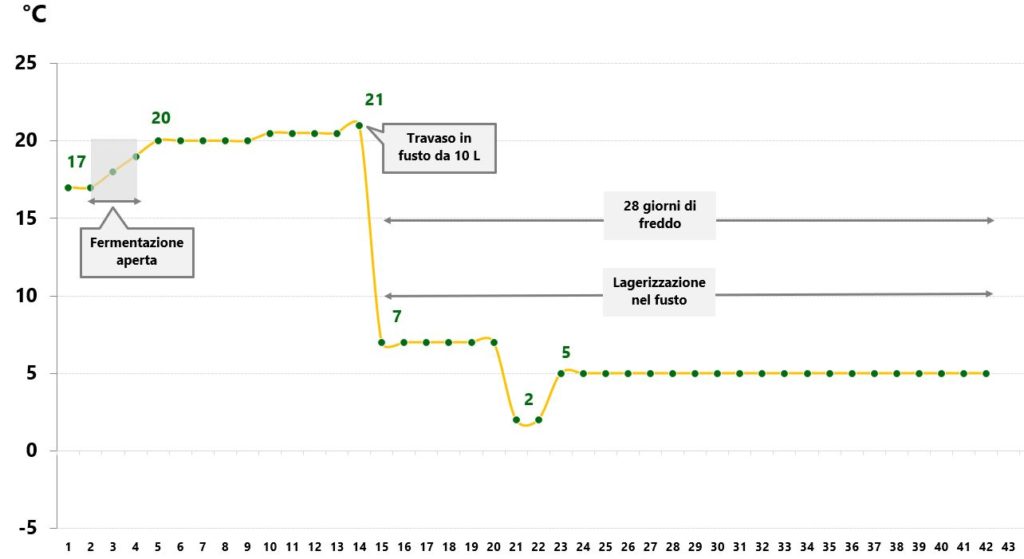

Come per la Belgian Tripel Bojack (seconda versione) ho optato per una fermentazione aperta. Questo approccio è tradizionale nei birrifici anglosassoni, spesso associato a ricircolo del lievito durante la fermentazione tumultuosa. Ricircolo e assenza di pressione lasciano lavorare meglio il lievito, che tende anche ad attenuare di più.

Inoltre, la minore pressione dovrebbe variare anche il profilo di esteri, rendendolo più “pulito” e incisivo. Ho deciso quindi di ripetere l’esperienza della Tripel, riuscita più che bene.

Sono partito da 17°C per limitare la formazioni di esteri. Non appena è iniziata la fermentazione tumultuosa (al secondo giorno) ho aperto il fermentatore e l’ho lasciato così, nel frigo (precedentemente ben pulito) per altri due giorni.

Per la fermentazione, invece del solito keg stretto e alto, ho usato il buon vecchio fermentatore in plastica. Come si vede dall’immagine, i fermentatori tipici in cui i birrifici conducono queste fermentazioni sono tozzi e larghi.

La birra, sorprendentemente, è arrivata a FG 1.008, 3-4 punti sotto a quello che mi sarei aspettato. Avevo previsto una attenuazione del 75%, simile a quanto ottenuto la scorsa volta e tipica di questo ceppo, mentre sono arrivato all’80%. Mentre molti avrebbero fatto salti di gioia, la cosa non mi ha entusiasmato. Avevo bilanciato la ricetta per una OG più alta e minore contenuto alcolico, questa performance del lievito – sebbene in qualche modo prevedibile per il fermentatore aperto – mi ha lasciato un po’ di ansia addosso. Ma la birra mi è sembrata buona sin dal primo assaggio.

Nessuna traccia di contaminazione, se qualcuno giustamente se lo fosse chiesto, nemmeno a distanza di mesi dall’imbottigliamento (anche se devo dire che la birra è stata sempre in frigo).

Per evitare risucchio di aria nel fermentatore, ho travasato in fusto senza fare il cold crash. Non avendo luppolo in giro, non è stato un grande problema.

Per lo spostamento ho adottato la tecnica del circuito chiuso tra fusto e fermentatore in plastica, con trasferimento a caduta. Il fusto è stato prima sanificato, riempito di acqua e poi svuotato con CO2. Messo a pressione zero, una volta collegato al fermentatore e aperto il circuito, la birra ha iniziato a fluire grazie alla forza di gravità, mentre la CO2 che era nel fusto (a pressione atmosferica come quella del contenitore in plastica) rientrava nel fermentatore.

Un metodo non facilissimo da mettere in pratica, ma una volta presa la mano è davvero comodo.

Dopo una lunga sosta a bassa temperatura (oscillante perché all’inizio il frigo era chiuso male e non scendeva sotto i 7 gradi), ho carbonato forzatamente a circa 2 volumi e ho iniziato a spillare. Dal fusto poi ho fatto qualche bottiglia da far assaggiare in giro.

ASSAGGIO

La prima pinta l’ho spillata il 26 Maggio 2022, diversi mesi fa, direttamente dal fusto che riposava da quasi un mese nel frigo. A distanza di qualche giorno ho poi fatto un po’ di bottiglie. Questo assaggio viene dall’ultima bottiglia rimasta, aperta ieri, a distanza di quasi due mesi dall’imbottigliamento. Tenuta sempre in frigo. Nel frattempo ho fatto diversi assaggi, più o meno ragionati, e ho fatto assaggiare la birra a molti amici giudici e homebrewer.

ASPETTO Direi che ci siamo. Colore praticamente marrone ma con bellissimi riflessi mogano. Schiuma ampia (o medio-bassa, dipende da come si versa) con bolle abbastanza fini, di colore beige, con ottima persistenza: ne rimane un velo a coprire la birra fino al termine della bevuta. Ottima limpidezza.

AROMA Lintensità è medio bassa, come si addice allo stile. Difficile coglierne le sfumature, emerge senza dubbio una componente tostata con note di crosta di pane – ovviamente tostata -, caramello scuro e uno spunto di cacao e caffè. Annusandola in un bicchiere piccolo che chiude arriva forse uno sbuffo di acetaldeide, ma nella pinta piena si muove decisamente in secondo piano, senza disturbare eccessivamente l’impatto aromatico. Gli esteri sono leggeri, riconducibili principalmente alla pera.

AL PALATO L’ingresso è leggermente dolce, con note di mollica di pane, poi vira subito sul tostato. Torna il caramello scuro avvertito in aroma, poi caffè e cacao. L’amaro entra al momento giusto per indirizzare la corsa dolciastra verso un finale bilanciato. Il retrolfatto è terroso, con un piacevole tappeto di nocciola che permane dopo il sorso.

MOUTHFEEL Corpo esile, ai limiti del watery. In una Scottish Export ci si aspetterebbe qualcosa in più. Su una Light o una Heavy ci può stare. Carbonazione bassa, perfetta. Nessuna astringenza.

IMPRESSIONI GENERALI Una birra che mi è piaciuta. Dagli assaggi di amici, tra cui homebrewer e giudici, ho ricevuto riscontri positivi, con qualche osservazione mediamente in linea con le mie percezioni.

Qualcuno ha notato un corpo watery che ovviamente c’è, tuttavia è abbastanza in linea con lo stile. Qualcun altro ha evidenziato del panificato al naso, evidenziandolo come difetto (il famoso “aroma di lievito”?). Più che al naso io lo avverto in bocca, ma come nota “doughy”, di panificato o mollica di pane. In accompagnamento alle note tostate, secondo me ci sta. Non credo derivi dal lievito, ma chi può dirlo.

Nessuno ha menzionato l’acetaldeide, che invece mi sembra ci sia seppur in secondo piano. Mi pare aumentata nel tempo, ma non ci metterei la mano sul fuoco.

Quello che ho apprezzato di più in questa birra è il bilanciamento complessivo: è dolce, ma non troppo, fruttata, il giusto, complessa e interessante nonostante il ridotto grado alcolico. Probabilmente a occhi chiusi l’avrei scambiata per una Mild, ma ci sta. Prossima volta provo una versione leggermente più chiara e magari ancora meno alcolica. Buon lavoro del lievito Scottish Ale della Wyeast, che si dimostra un alleato perfetto nella produzione di questo stile.

Carbonando forzatamente e tenendo le bottiglie sempre in frigo non c’è stata la minima sovracarbonazione nei due mesi che son durate le poche bottiglie. Non so se avrei ottenuto lo stesso risultato con rifermentazione e conservazione fuori dal frigo.

Il nome della birra deriva dai molteplici assalti dei midgets che abbiamo subito negli anni di viaggi in Scozia con i miei compagni di viaggio. Si tratta di piccolissimi moscerini, attivi soprattutto al tramonto, che volano in sciami enormi. Quando ti piombano addosso sembrano innocui, ma pizzicano. Ad alcuni il pizzico finisce lì, ad altri, come al sottoscritto, vengono fuori miriadi di bolle che prudono per giorni, tipo varicella. Con gli anni ho imparato a bardarmi al tramonto per proteggermi, ma il primo impatto, da ubriaco in una notte di tenda all’aperto, è stato traumatico. Da qui il nome della birra: Midgets Apocalypse.

Bell’articolo Frank! Sicuramente quello che mi rimarrà più impresso è la foto del 2004… 😛

eh! 🙂

Ciao Frank, mi interessa il travaso a circuito chiuso che hai usato. Puoi consigliarmi qualche video o articolo per capire come fare? Puoi darmi qualche consiglio?