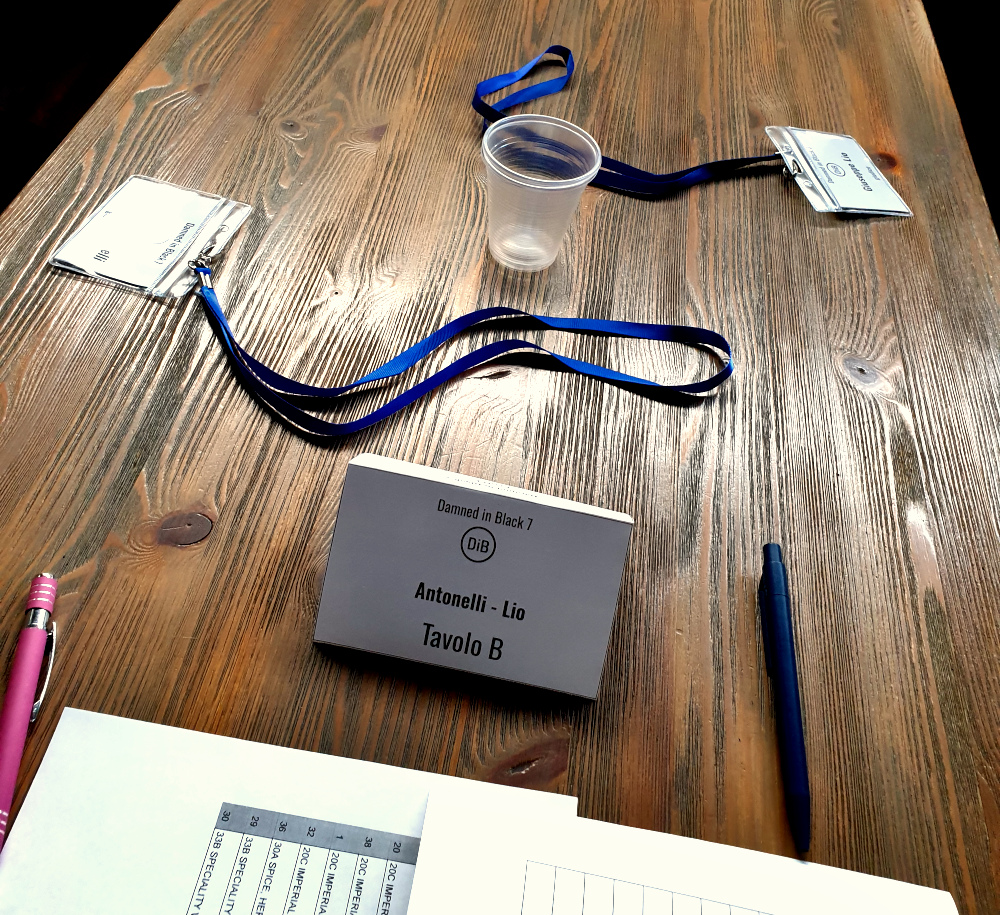

Anche quest’anno ho fatto parte della giuria del Damned in black, concorso dedicato alle Imperial Stout. A molti un tavolo di giuria monostile può sembrare noioso, ma per me è un’interessantissima occasione di apprendimento.

Giudicare diverse birre dello stesso stile costringe a concentrarsi sulle piccole differenze, sui dettagli che rendono una birra diversa dalla successiva. Aiuta anche a individuare i difetti più comuni di uno stile; un aspetto, questo, tutt’altro che secondario e anzi molto stimolante.

Vediamo quindi quali possono essere i difetti tipici delle Imperial Stout e come evitarli.

Scarsa schiuma e/o scarsa tenuta di schiuma

Una schiuma con poca persistenza o la totale assenza di schiuma è un problema che assilla molti homebrewer. Le cause possono essere molteplici.

I rimedi proposti, in media, risultano piuttosto inefficaci: aggiungere malti con maggiore contenuto proteico, come il grano (magari bastassero i fiocchi!); aumentare i malti destrinici, come i malti Crystal (bah); oppure, incrementare la carbonazione (e grazie al ca’). Quest’ultimo consiglio aiuterebbe però solo la formazione della schiuma, non la sua persistenza.

Consigli vaghi dalla scarsa efficacia.

Nel caso specifico delle Imperial Stout possiamo però circoscrivere le cause di una schiuma assente o poco persistente.

La totale assenza di schiuma è spesso dovuta alla mancanza di un’adeguata carbonazione. Esistono esempi di Imperial Stout, specialmente quelle molto alcoliche, completamente piatte, ma l’assenza totale di schiuma non è ben vista in questo stile. Né dal BJCP né da me. Poi, per carità, si può dire “chissenefrega” e andare per la propria strada, ma personalmente la birra mi piace con la schiuma.

La mancata carbonazione è quasi sempre conseguenza di una rifermentazione in bottiglia non riuscita. Capita quando il grado alcolico è molto alto: anche aggiungendo lievito in bottiglia, come il CBC-1 della Lallemand o l’F2 della Fermentis, non sempre la rifermentazione va a buon fine. Il mio consiglio è di carbonare forzatamente, se si ha la possibilità di farlo.

Qualcuno potrebbe dire che l’assenza di rifermentazione renda la birra meno stabile nel lungo periodo. Possibile in teoria, ma nella pratica la differenza tra una birra rifermentata e una carbonata forzatamente è molto spesso trascurabile. Non ho mai trovato confronti seri che dimostrassero il contrario. Se ne avete, li leggo volentieri. In questo video Matt Hess, birraio del birrificio River North, racconta come e perché non rifermenta le sue Imperial Stout.

Una soluzione interessante è la rifermentazione parziale, che garantisce almeno una base di carbonazione se la rifermentazione non va a buon fine.

Se la schiuma c’è ma sparisce troppo velocemente, il problema è probabilmente legato alla gestione della fermentazione (ne ho parlato qui). Una persistenza non esagerata ci sta, vista la gradazione alcolica media di una Imperial Stout, ma almeno un anello di schiuma intorno al bicchiere dovrebbe rimanere durante la bevuta. Quindi, solite cose: occhio al lievito, al tasso di inoculo, ai nutrienti e all’ossigenazione.

Alcol troppo presente

Il calore alcolico dovuto all’etanolo è fisiologico. L’etanolo (o alcol etilico) è il principale alcol prodotto dal lievito durante la fermentazione tramite glicolisi degli zuccheri. Ridurre l’etanolo non avrebbe senso, perché sarebbe come dire “falla meno alcolica”. E grazie al ca’, sarebbe la risposta adatta.

L’etanolo apporta quel calore alcolico piacevole, caldo e avvolgente che caratterizza una Imperial Stout. Il problema non è qui.

La causa di una sensazione alcolica sgraziata, pungente o che genera bruciore sul palato in una birra da 9-15% ABV sono gli alcoli superiori, ovvero gli alcoli che contengono più di due atomi di carbonio. Tra i più comuni troviamo il propanolo, l’isobutanolo, l’alcol isoamilico, l’alcol feniletilico.

Questi alcoli (detti anche fusel alcohols o fuseli) si formano come prodotto di scarto durante la fermentazione. Durante la fermentazione, il lievito “smonta” gli aminoacidi che trova nel mosto per prendere molecole e utilizzarle in altri percorsi metabolici. Lo scarto di questo processo sono gli alcoli superiori (Ehlrich pathway: per approfondire, qui).

Mentre la produzione di etanolo la possiamo controllare unicamente variando la concentrazione iniziale di zuccheri nel mosto (non solo, in realtà, ma nella fermentazione alcolica il driver principale è la concentrazione iniziale di zuccheri), gli alcoli superiori possiamo limitarli mettendo il lievito nelle migliori condizioni fermentative possibili.

Quindi, banalmente: giusto livello di nutrienti, tasso di inoculo appropriato (meglio anche un filo alto), ossigenazione abbondante. Non a caso, si tratta degli stessi consigli scritti sopra, perché anche gli alcoli superiori concorrono a rendere la schiuma meno persistente.

Teniamo a mente che gli alcoli superiori non sono il male in assoluto. I loro aromi danno anche complessità alla birra, quindi l’obiettivo non è annientarli (anche perché non sarebbe possibile), ma tenerli a bada. Con la maturazione tendono a esterificare (finché il lievito è attivo, grazie agli enzimi transferasi) oppure a venire convertiti in aldeidi dalle note tipicamente fruttate (frutta rossa, madera, liquoroso). Questo riduce il calore alcolico e aumenta la complessità della birra. Se però le note fruttate diventano coprenti, abbiamo esagerato.

Sentori “strani” che ricordano la salamoia

Qui tocchiamo un tema molto delicato. L’aroma di salamoia è da sempre il mio incubo. Non perché io lo senta spesso (anzi), ma perché lo sento sempre nominare, in molti casi a sproposito, quando si assaggiano birre scure.

Il discorso è piuttosto complicato. Ho fatto molte ricerche sul tema, senza arrivare a una conclusione certa. Ne ho parlato in modo approfondito in un articolo pubblicato qualche tempo fa (qui).

L’autolisi delle cellule di lievito potrebbe essere una prima causa. Tra l’altro, in birre così alcoliche, non è nemmeno improbabile arrivare all’autolisi. Il lievito fa fatica, è circondato da etanolo tossico e tende a schiattare. Torniamo quindi sempre agli stessi consigli: gestire bene il lievito.

Banale.

Andando a scavare ancora più a fondo, l’aroma di salamoia (che poi sarebbe meglio chiamare aroma di olive, perché la salamoia non ha odore) potrebbe derivare dall’ossidazione (massì, diamo un’altra volta la colpa all’ossidazione!). Ossidazione di cosa? Dei lipidi. E da dove vengono questi lipidi? Potrebbero derivare proprio dall’autolisi delle cellule di lievito. Quindi non sarebbe l’autolisi in sé a causare l’aroma di salamoia, ma l’ossidazione dei lipidi rilasciati dall’autolisi.

Può avere senso.

Uno scenario simile si osserva con l’aroma metallico, prodotto da carbonili derivanti dall’ossidazione dei lipidi. Questo tipo di aroma viene individuato con maggiore frequenza nelle birre scure. Come mai? Perché le melanoidine, presenti in maggiore quantità nei malti scuri, possono agire da agenti chelanti (ne parlai alla fine di quest’altro post), trattenendo metalli nella birra. I metalli accelerano le reazioni di ossidazione. Ma per l’aroma metallico serve anche avere un minimo di ferro. Per la salamoia, no.

Bingo!

No, nessun bingo. Certezze assolute qui non ne abbiamo (tranne sull’inutilità dei fiocchi per la schiuma). Sono solo ipotesi, ma ipotesi plausibili. Possiamo però dire che per evitare l’aroma di salamoia/olive è bene fare attenzione all’ossidazione e alla gestione del lievito. Dobbiamo ridurre l’ossigeno al minimo possibile. Altrimenti, sì: la birra invecchia male.

Scarsa complessità aromatica o aroma spento

Non è facile capire quale possa essere la causa di un aroma spento, ma qualche ipotesi si può fare.

L’ossidazione, anche in questo caso, potrebbe essere il primo elemento da considerare. È noto che le birre ossidate tendono ad avere un aroma spento, stanco, a volte con note di “vecchio” (stale, in inglese) o addirittura di cartone bagnato (trans-2-nonenale).

Nelle Imperial Stout non è facile isolare l’aroma di cartone bagnato, ma quando la birra inizia ad aver superato il suo periodo migliore si avverte in generale una perdita aromatica, spesso accompagnata da note di “maderizzazione”: gli alcoli superiori si trasformano in aldeidi aromatiche, con profumi che ricordano lo sherry, la frutta rossa o i vini fortificati. Questo non è un male in assoluto per lo stile, ma la finestra temporale in cui queste interazioni aromatiche risultano piacevoli è piuttosto breve.

Va poi distinto tra ossidazione e semplice invecchiamento. Non sono la stessa cosa: una birra può ossidarsi durante l’invecchiamento (anche senza l’apporto diretto di ossigeno, se sono presenti composti ossidati a caldo), ma può ossidarsi anche da giovane se entra in contatto con troppo ossigeno. Nel primo caso, l’ossidazione è accompagnata in genere da un arricchimento aromatico (le aldeidi di cui parlavo prima), nel secondo no. È quest’ultimo il fenomeno che dobbiamo temere di più. La rifermentazione (totale o anche parziale) e il tappare le bottiglie sulla schiuma aiutano a ridurre l’ossigeno in bottiglia.

Un aroma spento può essere anche dovuto a ingredienti vecchi. I malti scuri si usano in piccole quantità; capita che le confezioni acquistate vengano tenute in casa per lunghi periodi e utilizzate anche dopo la scadenza (l’ho fatto anche io). Questo può ridurne l’impatto aromatico sulla birra e avere anche un effetto negativo sulla complessità aromatica, che si riduce. Quindi: cerchiamo di usare malti nuovi, freschi, ben conservati.

A volte è invece l’alcol a sovrastare il resto degli aromi, specialmente quando la birra è molto alcolica o molto giovane. L’alcol, essendo molto volatile, tende inizialmente a imporsi sul resto. La scarsa carbonazione di queste birre (che a volte sono addirittura piatte) amplifica ulteriormente questo effetto: gli altri aromi non vengono trasportati al naso dall’anidride carbonica e l’alcol diventa l’unico protagonista.

Per contenere questo effetto – che in parte è comunque positivo, poiché l’aroma alcolico fa parte del bouquet delle Imperial Stout – è necessario che la birra, prima di essere bevuta o inviata a un concorso, abbia il tempo di assestarsi e maturare. Per una birra da 9-10% ABV, almeno quattro o cinque mesi sono necessari per raggiungere il giusto equilibrio. È molto importante assaggiare costantemente la birra durante il periodo di maturazione e prendere nota delle evoluzioni, in modo da individuare il momento in cui l’equilibrio complessivo inizia ad assestarsi.

Per quanto riguarda invece la scarsa complessità, il problema – secondo me – risiede spesso nella scelta dei malti. Non tanto nei malti scuri, che sono piuttosto simili tra loro (pur con alcune differenze), quanto nei malti speciali a medio-bassa tostatura, come crystal, aromatic, amber, brown e così via. L’effetto sinergico di questi malti con quelli roasted amplifica l’ampiezza del profilo aromatico, portando le note di caffè e cioccolato verso sfumature di caramello tostato, cappuccino, cioccolato al latte, vaniglia e molto altro.

Colore scarico

Può sembrare incredibile, ma capita di assaggiare Imperial Stout troppo chiare. Nell’ultima giuria ne abbiamo provata una che sembrava più una Porter, con il suo colore marrone chiaro e i riflessi rubino: buona, ma non certo una Imperial Stout degna di un voto alto.

Il primo colpevole è il BJCP, senza dubbio. Le linee guida riportano un range di colore chiaramente sbagliato, con un valore massimo di 40 SRM (80 EBC), lo stesso delle Irish Stout. Mi pare evidente che questo sia ridicolo. La mia Nero Forte, per capirci, ha un SRM calcolato da Brewfather pari a 80 SRM (158 EBC): il doppio del massimo riportato dal BJCP.

Un homebrewer alle prime armi che usa il BJCP come riferimento, comprensibilmente, si spaventa all’idea di sforare il massimo del range di colore e riduce la quantità di malti roasted. Il risultato è una Imperial Stout che assomiglia più a una Porter. E questo è un primo problema.

C’è poi la fobia dilagante dei malti scuri e dell’astringenza, che porta molti homebrewer ad aggiungere i malti scuri a fine ammostamento o, peggio ancora, a estrarne il colore tramite cold steeping, ovvero l’ammollo a freddo. Questo può portare a una valutazione errata del colore e a una ridotta estrazione delle sostanze aromatiche dai malti roasted.

Non sto dicendo che il cold steeping non abbia senso in assoluto: è una tecnica interessante, ma produce un tipo di estrazione aromatica con effetti diversi rispetto al classico ammostamento, sia sul colore che sul profilo organolettico. Si può utilizzare, in modo consapevole, su una parte dei malti scuri; ma se applicata a tutti, il rischio di sbagliare è alto.

Aggiungere i malti scuri a fine mash per ridurre l’astringenza, invece, secondo me non ha senso. Se il pH di ammostamento e di bollitura è gestito correttamente, l’astringenza sarà quella giusta. Una leggerissima astringenza può rendere la bevuta più facile, tagliando il residuo dolce; va solo ben equilibrata. Non c’è bisogno di inventarsi tecniche assurde che possono, anche in questo caso, alterare significativamente l’estrazione degli aromi e del colore portando la birra fuori stile e riducendone la complessità aromatica.

Poi, per carità, dipende da quello che uno vuole fare. Io ve l’ho detto.