La fermentazione è il cuore della produzione quando si parla di birra, questo è risaputo. Se da un lato richiede estrema attenzione ai dettagli, dall’altro può diventare frustrante se non si riescono a distinguere le azioni che portano risultati concreti da quelle che, invece, non fanno la differenza.

Negli anni ho affinato il mio approccio alla fermentazione, cercando di concentrarmi su quelli che considero gli aspetti davvero fondamentali di questa fase produttiva.

Provo a riassumerli in questo post, che non ha la pretesa di essere esaustivo, ma vuole semplicemente approfondire alcuni punti che per me sono particolarmente rilevanti. Per ulteriori approfondimenti rimando ad altri due post precedenti: Fermentation Tips (Pt.1) e Fermentation Tips (Pt.2).

Lievito liquido o secco?

Premetto che, rispetto al passato, sto utilizzando molto di più i lieviti secchi, per diverse ragioni. Anzitutto, oggi sono disponibili molte più varietà e produttori. Se prima si poteva scegliere principalmente tra Fermentis e Lallemand, ora troviamo proposte interessanti anche da altri fornitori come Pinnacle e WHC.

In generale, la varietà dell’offerta è cresciuta tra i produttori di lieviti secchi. Le stesse Lallemand e Fermentis, negli ultimi anni, hanno lanciato sul mercato per homebrewer ceppi nuovi come il Novalager, il Pomona, il Verdant, il Safale BW-20.

Non è però solo questo. Con l’esperienza maturata in tanti anni di produzioni casalinghe, ho notato che riesco a ottenere birre buone e interessanti anche con i lieviti secchi. Se questo è evidente per i ceppi neutri, sorprende di più nei casi in cui il lievito deve esprimere un profilo aromatico caratterizzante.

Negli ultimi tempi, alcune produzioni fermentate con lieviti secchi mi hanno stupito particolarmente. Mi vengono in mente la Belgian Blond Ale fermentata con il lievito Abbaye della Lallemand (You’re probably drunk), la NEIPA fermentata con un blend di Lallemand Verdant e WHC Saturated (Haze theory) e la Belgian Pale Ale fermentata con il lievito BE-256 della Fermentis (Antwerpen). Birre davvero ben riuscite che non hanno nulla da invidiare ad altre che ho fermentato con lieviti liquidi.

Questa mia tendenza a utilizzare più spesso i lieviti secchi è legata anche alla minore disponibilità dei liquidi, da quando la Wyeast è stata rimossa dai cataloghi dei fornitori italiani. Di fatto restano solo i lieviti White Labs, con arrivi non molto frequenti e costi ormai alle stelle. Ogni tanto, se trovo confezioni con una scadenza lontana, ne acquisto qualcuna, ma succede sempre più di rado.

Ultimo, ma non meno importante: i lieviti secchi sono estremamente pratici. Non necessitano di ossigenazione, si conservano bene in frigorifero e sono subito pronti all’uso. Ma questo lo sapevamo già.

Tasso di inoculo, ossigenazione e nutrienti

Al tasso di inoculo dei lieviti secchi ho dedicato un post approfondito qualche tempo fa. In genere, dato che fermento piccole quantità e non ha molto senso andare al risparmio, tendo a mantenermi leggermente più alto rispetto a quanto indicato dai produttori come tasso di inoculo ideale. Il mio tasso tipico per le alte fermentazioni è di circa 1 g/L, salendo verso i 2 g/L quando la OG supera 1.060. Per le basse fermentazioni, ne inoculo circa il doppio.

Anche se nella maggior parte dei casi non sarebbe strettamente necessario, utilizzo sempre nutrienti. Li aggiungo mentre il mosto si raffredda, appena la temperatura scende sotto i 70°C. Da tempo mi affido allo YeastVit venduto su Pinta, un mix di nutrienti che contiene vitamine e amminoacidi. Ne uso circa 0,6 g per i 13 litri che ho nel pentolone a fine bollitura. Per le birre a bassa OG non sono indispensabili, ma con OG elevata o con aggiunta di molto zucchero i nutrienti diventano fondamentali.

Per un periodo non ho ossigenato con i lieviti secchi, tranne nei casi di fermentazioni molto impegnative e ad alta OG. Ultimamente, però, sono tornato a ossigenare. Di solito uso paletta e trapano per un minuto; nelle birre a OG elevata, dove l’ossigeno si scioglie con più difficoltà, ricorro invece alla bombola con pietra porosa: 30 secondi per 10 litri di mosto (con flusso 1 L/min). La pietra in acciaio inox la lavo subito sotto l’acqua e la faccio bollire in acqua Sant’Anna (per evitare la formazione di calcare) prima e dopo l’uso. Ho notato che con l’ossigenazione il lag time dei lieviti secchi si riduce sensibilmente.

Anche la reidratazione in acqua non è strettamente necessaria e per molte cotte l’ho evitata. Negli ultimi tempi, però, ho ripreso a idratare i lieviti secchi prima dell’inoculo. Basta poco: uso acqua di bottiglia a temperatura ambiente, lascio il lievito a mollo un quarto d’ora e poi lo inoculo. Anche qui, per quanto si tratti solo di osservazioni empiriche, mi sembra che la reidratazione aiuti a ridurre il lag. È un passaggio semplice e rapido, quindi ormai lo faccio sempre.

Per i lieviti liquidi, nelle poche occasioni in cui li utilizzo, seguo il metodo classico: starter e ossigenazione con bombola. Se la confezione è molto fresca e devo fermentare solo 10 litri, talvolta inoculo direttamente. Le nuove confezioni della White Labs contengono circa 200 miliardi di cellule e garantiscono buona vitalità anche dopo alcuni mesi. Così almeno dichiarano, e in effetti la mia esperienza lo conferma.

Non reinoculo mai, perché non ho modo di concatenare due cotte in breve tempo. Per le birre ad alta OG, dove servirebbe molto lievito, difficilmente uso i liquidi (parlo di Barley Wine o Imperial Stout).

Per le basse fermentazioni ho provato diversi lieviti, sia secchi che liquidi, ma alla fine non ho notato grandi differenze rispetto al classico W34/70. Ci sarà sicuramente chi sostiene il contrario, e magari ha ragione. Io non ho percepito differenze sostanziali, anche avendo assaggiato altre birre di homebrewer fermentate con il W34/70, quindi proseguo per la mia strada.

Temperature di fermentazione

Per le alte fermentazioni utilizzo sempre lo stesso schema. Parto dalla temperatura che reputo caratterizzante per quel lievito, la mantengo per 3-4 giorni, poi salgo di due o tre gradi nel giro dei giorni successivi (in genere un grado al giorno). Questo stimola le cellule a consumare gli ultimi zuccheri e a ripulire la birra dai composti indesiderati (diacetile e acetaldeide). Lascio poi la temperatura stabile fino a quando sono sicuro che la fermentazione sia conclusa.

La scelta della temperatura iniziale, quella “caratterizzante”, dipende dal ceppo di lievito. Quando non lo conosco, tendo a mantenermi sul limite basso del range consigliato dal produttore: meglio una birra meno caratterizzata ma bevibile, piuttosto che una molto caratterizzata con fruttato eccessivo o, peggio, con note di solvente.

La difficoltà con i lieviti fenolici (POF+) è trovare il giusto bilanciamento tra aromi speziati (fenoli) e aromi fruttati (esteri). La teoria, confermata dalla mia esperienza, mostra che la produzione di esteri è fortemente influenzata dalla temperatura, mentre quella dei fenoli lo è molto meno. In altre parole: a temperature più alte il lievito produce più esteri, ma la quantità di fenoli rimane pressoché invariata. Per ridurre la percezione fenolica, a volte conviene aumentare la temperatura per spingere la produzione di esteri e riequilibrare così il profilo aromatico, piuttosto che abbassarla. È un approccio controintuitivo, ma che per me funziona.

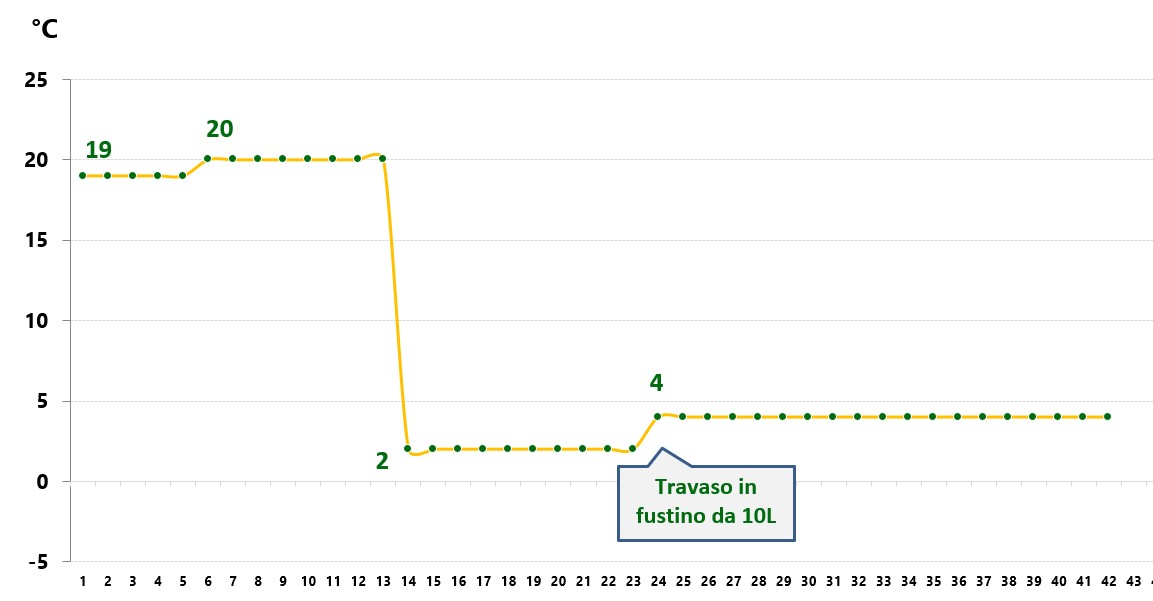

Per le basse fermentazioni, come già detto, utilizzo praticamente sempre il W34/70. È un lievito che difficilmente lascia diacetile o acetaldeide; in teoria non avrebbe nemmeno bisogno della pausa diacetile, ma io la faccio comunque. Parto da 9-10°C (andare due gradi sopra o sotto, dalla mia esperienza, non cambia molto), lascio fermentare 5-6 giorni, poi porto intorno ai 14°C per la pausa diacetile.

Questo aumento di temperatura non compromette il profilo aromatico, ma stimola il lievito a ripulire il mosto da eventuali difetti, proprio come nelle alte fermentazioni. Non sarebbe strettamente necessario con questo ceppo, ma aiuta e non ha controindicazioni. In genere mantengo il lievito in pausa diacetile per 3-4 giorni, ma mi è capitato di prolungarla anche fino a 15 giorni, senza alcun problema evidente.

Non ho mai seguito il metodo fast lager: mi sembra inutile, non offre particolari vantaggi e richiede invece continua attenzione alle temperature e varie misurazioni di densità. Io ormai non misuro più la densità durante la fermentazione: mi regolo a occhio con la frequenza delle bolle. Faccio la misurazione solo prima del cold crash.

Cold crash e lagerizzazione

Ormai uso i termini cold crash e lagerizzazione in modo intercambiabile, anche se una differenza concettuale esiste. Storicamente, la lagerizzazione prevedeva di abbassare la temperatura con il lievito ancora attivo, così che potesse consumare gli ultimi punti di densità, senza passare per la pausa diacetile. È un metodo che oggi ha poco senso applicare – se non per ceppi specifici – ma in teoria si può ancora fare. Io non lo faccio.

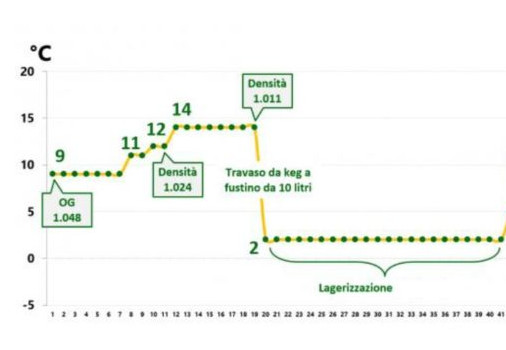

Mi limito a portare la birra intorno ai 4°C, poi la trasferisco nel fusto di servizio e la lascio in frigo a quella temperatura per almeno due settimane. Da quando ho un secondo frigo dedicato a fusti e bottiglie, difficilmente faccio cold crash o lagerizzazioni più brevi di due settimane (link).

Oltre a illimpidirsi – aspetto per me molto importante – trovo che la birra, a prescindere dallo stile, tenda ad arrotondarsi e a migliorare dopo due o tre settimane di freddo. Anche temperature prossime allo zero (o inferiori di un paio di gradi) funzionano benissimo, ma il mio frigo non arriva così in basso: semplicemente ci vuole un po’ più tempo.

Finora non mi sono preoccupato troppo della velocità di discesa della temperatura, da quella di fermentazione a 0-4°C del cold crash. I manuali consigliano di scendere gradualmente (circa 1°C al giorno) per evitare shock termici alle cellule di lievito. Se questo rischio può essere reale per chi raffredda con glicole o con un freezer, è molto meno probabile per chi – come me – usa un semplice frigorifero: la discesa è già abbastanza lenta. Personalmente non ho mai notato problemi.

C’è però un aspetto che mi ha incuriosito di recente. In un video di Escarpment Labs viene spiegato come, effettivamente, una discesa rapida possa creare problemi alla flocculazione del lievito. Questo perché, per flocculare correttamente, il lievito deve prima attivare alcuni enzimi. Se la temperatura cala troppo velocemente, la produzione di questi enzimi può essere compromessa, rendendo la flocculazione meno efficiente.

Per ovviare al problema, sarebbe sufficiente una breve sosta intorno ai 13–15°C per un giorno (quando si parte da circa 20°C), senza la necessità di scendere rigorosamente di un grado al giorno. Credo che proverò questo approccio, anche se, a dire il vero, ultimamente sto già ottenendo birre limpide o molto limpide, con rare eccezioni. Qui sotto il video (è abbastanza lungo, ma molto interessante anche per altri aspetti).

Ciao Frank,

Innanzitutto grazie per la quantità incredibile di informazioni che esponi in modo chiaro in questo sito.

Sono un principiante alle primissime cotte, appena 2, partendo dal kit di BrewMonkey (che pensavo fosse un kit base, invece mi son reso conto dopo essere più vicino all’all-grain di quanto sarebbe stato probabilmente opportuno). Prima cotta finita nel lavandino (probabilmente contaminazione, abbiamo fatto casino con il secchio), seconda quantomeno bevibile.

Adesso mi sto spulciando pian piano tutti i tuoi articoli, ma tanti dubbi mi rimangono.

In base alla tua esperienza, in ordine di importanza su che cosa inizieresti ad investire? Al momento abbiamo praticamente solo fermentatore in plastica da 5L, termometro alimentare e densimetro, e pentolone da 8 litri con cui riusciamo a fare la cotta (sui fornelli di casa), e al momento non sentiamo la necessità di aumentare i volumi.

Meglio iniziare da subito a controllare i pH nei vari stadi? Meglio investire subito su una camera di fermentazione per controllare meglio la temperatura? Un sistema più “professionale” per controllare meglio la temperatura durante il mash? Aperto a qualsiasi consiglio 🙂

Ciao! Direi anzitutto controllo della temperatura di fermentazione. Anche se, andando verso l’inverno magari ve la cavate un po’ di mesi anche senza, o con un semplice cavo riscaldante. Se non volete investire subito in un frigo, consiglio di cotruire una camera in polistirolo come quella che avevo fatto io.

https://brewingbad.com/2013/04/camera-di-fermentazione-casalinga/

Il pH è importante se fate all grain (soprattutto mash e boil), comprerei un ph meter da 50€ (quello dell’adwa che si trova su amazon va benissimo). Poi, ovviamente, occhio alla sanitizzazione!

La tempeartura di mash è meno importante, potete cavarvela con i pentoloni ancora pe run po’

Ciao Frank, articolo molto interessante e complimento per la grande conoscenza della materia ed altrettanto grande capacità espositiva. Alcuni argomenti molto discussi riguardano il rischio di ossidazione in corso di fermentazione, come il risucchio di aria quando si scende verso i 3-4°C a cui si aggiunge anche il risucchio dovuto ai vari dumping (lavorando con fermentatole conico con valvola di sfogo) e campionamenti per misurare densità a pH. Dai tuoi vari articoli e mi sembra anche nella seconda edizione del tuo libro sembrerebbe che il risucchio di aria non sia per te un problema. E’ proprio così? Utilizzi qualche accorgimento in particolare per esempio per le Kolsh o le IPA che sarebbero più suscettibili ad ossidazione rispetto ad altri stili?

Ciao Alessandro! Dunque, durante la fermentazione (se il lievito è attivo) l’ingresso di aria non è un gran problema: l’ossigeno viene metabolizzato dal lievito (gli fa anche bene). Se la fermentazione è finita, come nel momento del cold crash, è invece un problema. L’entità del danno dipende da quanto ossigeno entra, se ne entra poco (come dal blow off per il risucchio), potrebbe non generare enormi problemi.

Io non ho di questi problemi perché, usando un keg per fermentare, non spurgo (ma lo trovo comunque inutile sui volumi casalinghi). Non prelevo campioni di densità se non a fermentazione totalmente finita, prima del cold crash, ma nel keg è facile non far entrare aria perché basta staccare il blow off prima di prendere il campione, facendo pressione con un po’ di CO2.

Ci sono sistemi con doppio blowoff per non far risucchiare aria anche senza applicare pressione durante il cold crash, ma sinceramente non so se il gioco valga la candela. Ho provato una volta con il fermentatore in plastica ma le guarnizioni non reggevano ed entrava comunque aria.